今年过年期间听了 Morgan Housel 在 The Diary Of A CEO 这档播客的 一期节目,马上就注意到了主持人 Steven Bartlett。顺手一查,这个 podcast 是欧洲最受欢迎的播客之一,而且这家伙才 32 岁!几个月前在香港赶机场快线的时候,路过诚品书店,我便顺手买了这本书,才对 Bartlett 的不明觉厉到理解更多。Bartlett 写这本书的动机很纯碎也很真诚。他的语言没有花里胡哨,我很佩服他化繁为简的功力。他提出的观点、举出的案例和书写的每一条法则都浅显易懂,切中要害。

人生的五个桶子

- 你知道什么——知识。在学校,大学学到的,比如英语,外贸条款、流程;

- 你能做什么——技能。知识得到应用,比如从事外贸行业;

- 你认识谁——人脉。工作中认识了谁,自己公司的,其他公司的,客户,供应商等等;

- 你拥有什么——资源。有了以上,你的资源就越来越多了;

- 外界对你的看法——声望。你的 reputation。

这 5 个桶子是有顺序的,按正确顺序装满你的桶子,但我不是很同意这个顺序,我认为 3,4,5 都是可以一起慢慢装满的。持续不断的拓展人脉,丰富的资源,良好的声望。

如果当我们碰到产业被别人颠覆或者公司倒闭等事件,我们的人脉、资源和声望有可能归零;但只有知识和技能是别人拿不走的,是可以让你细水长流的。

犹如 纳瓦尔宝典 书中分享的类似理念,如果把你丢到一个陌生的国家,你可以在 5~10 年内重新致富,因为已经习得了致富这一种技能。这代表 Naval 的前 2 个桶子装的很满。

若你想学习某事,阅读相关资料;若你想理解某事,撰写相关文章;若你想精通某事,教会别人。 — Yogi Bhajan

不论任何领域,想加快学习曲线的话,「切肤之痛」是重要的心理工具。想了解 Web3,就去买 NFT;想练健身,就去找个教练;想学做生意,那就真的投点钱给他干下去。真枪实弹拿钱或者社交资本去做赌注,不管结果好坏,让自己产生「切肤之痛」,你就学的最快。人类行为更容易为了避免损失而受到驱使,而非追求利益,这就是「损失规避 Loss aversion」。所以,不妨为自己创造一些可能会失去的(能承受的)筹码。

若你想精通某事,就公开去做,并持之以恒。好像我的 blog 就有点这个意思。我的写作在学生时期非常平庸,如果还能持之以恒地一直烂下去,好像也算是一种厉害。

当今的一些作家或者创作者,都为自己建立了义务,必须持续思考、写作和分享。Just do it.

想让对方的大脑保持活跃,并接受你的观点,一开始回应时,不能先陈诉反对意见。比如不要以「我不同意」或「你做了」来开场,而是要运用你们的共通点来慢慢扭转。

「学会不争辩」是一个重要的沟通技巧,能在你在工作和生活中成为一个好的「倾听者」,让对方感觉「被听见」,在回应时让对方感觉到「被理解」。

改变他人想法的关键是找到彼此的共同信念或动机,让他们保持开放的态度来看待(并逐渐接受)你的观点。

提问比起陈述,更容易引人思考;以二元的是非问句提问,答案如果回答「是」,会让人心理上更接近理想的自己而做出肯定的回答。比如,「今天,你吃蔬菜了吗?」,「你愿意和我一起去体验生活吗?」,有机会可以创造正向的行为。

你所相信的,基本上是基于某种形式的第一手证据。其实,证据的客观性和真实性无关紧要,人都是根据自己的经验和偏见,主观上认定是否能接受证据为真。

当一个人获得与原本信念不同但强度较高的反证据时,信念就会有所改变;所以如果你要说服别人,试着去植入新的证据。

别再说自己还不够格,还不够好或者不值得。当你开始尝试不够格的事情的时候,就是成长的开始。

人有时候会对潜在重要的资讯视而不见,就是因为受到「认知失调 Cognitive dissonance」的影响——人的思想和行为相互抵触时所发生的冲突感。比如,吸烟的人就是认知失调——抽烟的行为和抽烟有害健康的证据相抵触和矛盾,抽烟的人用各种方式来合理化自己的行为,比如他们认为「我只是偶尔抽抽」或「人生这么累,抽一根是会死哦」。认知失调解释了为什么很多人生活在矛盾的价值观之中,这也很可能阻碍了我们在本来应该改变的时候不敢去改变,错过了咸鱼翻身的机会。

人如果一旦认定了某个信念,即使是错的,大脑也会孜孜不倦让你觉得你是对的。如果投入了大量的时间、金钱和精力,结果证明是浪费时间,那么认知就是开始失调,我们便会想法设法地证明自己是正确的,以此来减轻失调的矛盾和压力。

这个时代,变化只会越来越快,我们得做好准备,让自己认识失调的事情会变的频繁,有些你认为不合理的事情会变多,所以,谦虚点,正面地去看待那些奇特的想法。

不冒险将是你的最大风险。你必须冒着失败的风险,才有机会成功。你必须冒着心碎的风险,才能去爱。你必须冒着被批评的风险,才能获得掌声。你必须冒着平凡的风险,才能达到非凡的成就。在生活中逃避风险,很可能就此错过了生活。

品牌宣传更关乎于其无用的荒谬特点,而非有用的实用特质;你最荒谬的一面,道尽关于你的一切。

Marketing 的荒谬性尽管奏效,但是非常难去量化,所以就像行销和品牌建立的诸多层面一样,你要么相信,要么不信。少数相信荒谬的力量并实践的人,几乎都是公司创办人;如果是职业经理人,通常会规避风险,万一花了钱做广告效果又不好,他们会脱裤烂。

做品牌要慎防「习以为常」,大脑有习惯化的过滤系统,为了让你的声音和讯息被听见,得用不重复、不被过滤和不传统的方式说故事。

所谓的「心理登月 Psychological moonshot」,就是利用心理学的力量,达到顾客满意度的大跃进。

心理登月是相对较小的投资,却能大幅改善人的感知。

攻心为先,投资于感知相比于投资更实际的东西,更加有效率和经济。例如:

- 洗手液的制造商在产品中添加薄荷脑,只为了让使用者手部产生一些刺激感,让他们觉得产品很有效;

- 达美乐披萨创造了外卖的追踪器让客户清楚知道自己订单的进度,消费者不是想要订单更快送达,而是降低订单送达的不确定性;

- 咖啡店采用集点计划赠送免费一杯咖啡,越接近点数的时候,消费者就会越频繁购买咖啡。

我们的真相不在于亲眼所见,在于我们选择所相信的故事。

持续改善的哲学,可以融入你的工作和日常。日本丰田管理哲学——「持续改善 Kaizen」原则,他们认为,创新是一个渐进式的过程;不是要取得巨大的跃进,而是要在日常生活中触手可及之处,从小处下功夫来改善细节。

我们的成功无法归因于某一个特定的强项,但可以归功于我们持续不懈地关注细节。

老虎伍兹执着于改善他的挥杆动作,踏上这一改善旅程很漫长,他的比赛成绩也会一落千丈,但他心里很清楚重建自己的挥杆动作对他的职业生涯至关重要,所以即便是长达 18 个月没有赢得比赛,他告诉批评者:「获胜不代表有进步」;犹如我在东南亚的食品生意创业一年半间,一直根据实际情况调整不同的方向,有的月份销售高歌猛进,有的月份很疲软,但都不是最重要的,唯有结合自身的特点,持续改善,才能在市场中生存。

航空界有一个「1 in 60 rule」原则,指的是飞机偏航 1 度,会导致每飞行 60 英里就偏离最终目的地 1 英里。在事业、关系和个人发展领域里也同样受用。你现在认为的小疏忽,很可能以后会酿成大错。

工作上定期和股东复盘最近的团队配置,销售士气,产品分析等等;在家庭中,定期和伴侣开诚布公地沟通和讨论任何问题,寻找任何细微的改进方式,协调和处理没有被解决的大大小小的问题。缺少了持续沟通,飞机很有可能渐渐地偏离航道。

把握开头五秒,至关重要。想起在 Matters 发布文章的时候,网站上的格式会有一个「引文」的部分,其实设计非常细心,但我总是懒得贴上,甚至是忽略之。在这本书,Bartlett 每一个章节最前面都有置入一段小引文,引人入胜。

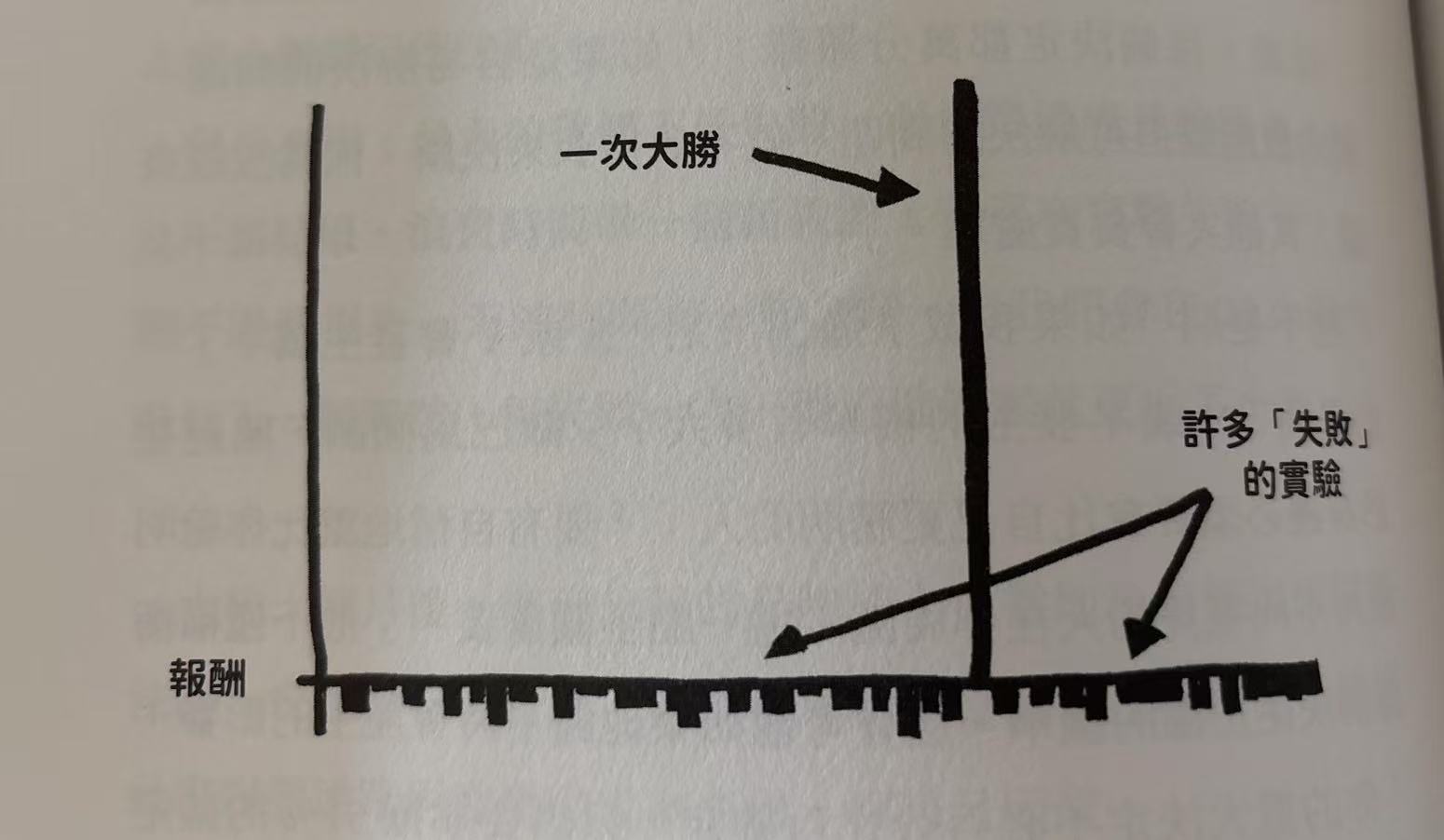

所谓的完美决策只是后见之明,根本没有那种灵光一现就取得成功的案例,又不是演电影。现实是,想的差不多就去执行和不断犯错,再不断的改善和成长,像企业家思考,而不是职业经理人害怕犯错而畏手畏脚。Nassim Taleb 的图很有他的风格,做事业,虽然平常一直在流血,但是赢一次就让你赢个够!犹如「黑天鹅」,推进历史进程的总是那些意料不到的黑天鹅事件,而不是那些鸡毛蒜皮。

我没有失败,我只是发现了一万种行不通的方法。— 爱迪生

做一个 A 计划思考者。只有 A 计划,没有 B 计划,是一种破釜沉舟的心态。书中 Barlett 引用 Will Smith 的金句来说明,没有理由去制定 B 计划,因为它会分散 A 计划的注意力。冒险不代表莽撞,你需要的 A 计划并不要是一个天马行空的想法。如同当初我决定出国工作,我(貌似)也没有 B 计划。

「鸵鸟心态 Ostrich effect」,当鸵鸟遇到危险的时候,把头埋进沙里,人也是一样。当我们花了太多钱了会拒绝去计算到底花了多少;我们会避免不想进行的困难/尴尬对话;我们不想做体检,不想得到来自于身体的「惊喜」;我们不想告诉老板这个生意搞砸了…感觉当了好多年的鸵鸟,甚至现在也是。在现实中和困难直球对决,做出那些极不舒服的但是是正确的决定。

「Stress」是内在的心理压力,而「Pressure」则是外部的环境力量,二者不同。有「Pressure」是一种「特权」,只有值得的人才能有幸拥有。这仅仅是一个心态上的调整,没人那么犯贱去享受所有压力。我们的目标不是要摆脱压力,而是改善与压力的关系。前文提到的「鸵鸟心态」——避免不安是人之常情,但如果你能用不同的角度去对待它,反而是对你有帮助的。今天的「艰难」都是我们为了「轻松」的明天付出的代价。

从「失败」的角度出发思考,不管是投资、关系、事业、生意…最坏的情况是什么?你失败了会怎么样?平衡了正面和负面的思考,让我们能深明远见,去做本来畏手畏脚的事情。

观察一个人处理不舒服对话的意愿和能力,就可预测他在任何领域能否成功。别让你的人生,被一次不舒服的对话困住。

Barlett 尽管年少成名,但是他仍然想要渴望摆脱社会赋予的职业标签,开启一段自我探索之旅。他认为这些标签限制了我们的潜力,最终让人感到不足。你的标签是什么?有时候甚至给自己贴标签的人恰恰是自己。除了现在的职业道路,是否有可能有其他的潜力?或者,应该如何自我探索?

乔布斯认为他的成功,很大一部分源自于他找到了真正才华横溢的人共事。高阶管理者的重要任务之一就是——招募人才。与其亲力亲为,不如知人善任。你不一定非得懂所有的东西,就算你学会了,你也做不到专业人士那般的效果。这亦是中西方教育的显著不同,不同于中方的查缺补漏,西方更鼓励你找出自己的天赋并全力以赴。

人生的不同阶段对于生活的诉求都不同,有时候习惯了「自由」,就不喜欢被人管理,这一个角色的转换往往要相当一段长的时间当缓冲期。丢失了自由,好还是不好?虽然你和魔鬼签订了契约,但是换个角度,对于你个人的潜力激发,未来探索,却有积极的作用。

人终究是感性动物,获得了名誉和声望,翅膀会慢慢变硬,就好像书中提的罗伊基恩敢和弗格森大小声一样。人就是这么复杂,世界才这么多变。发现自己很少读英国人写的书,这个案例对于我这样的曼联球迷好贴切。

如何做到像弗格森这样的因人制宜的领导者,必须要了解你的每个核心员工或重要团队成员。说不一样的话,做不一样的思考,表达不一样的情绪。灵活、弹性而且变化多端,以此激发团队的动力。